Gasheizung raus, Wohnungswärmepumpe rein

Was neue Entwicklungen der dezentralen Wärmeversorgung leisten können.

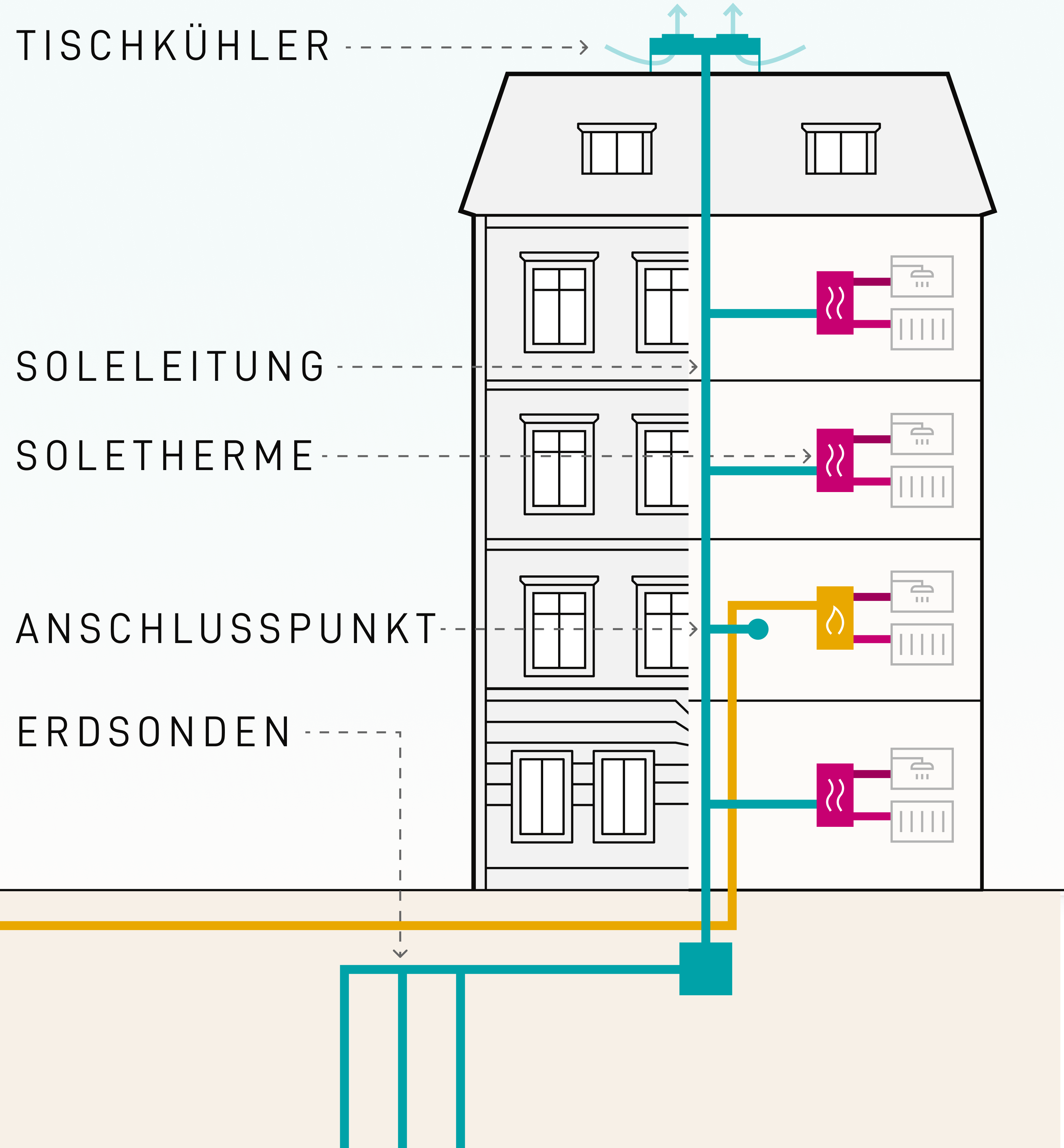

Dezentrale Wärmeversorgung mit Wohnungswärmepumpen? Als Kombination von Anergienetz und Wohnungswärmepumpe ist das revolutionär neu. Daniel Pöltl, Geschäftsführer der Getcon GmbH, die in einem Projekt in der Eduard-Pötzl–Gasse 1 in Wien 19 – Generalsanierung mit 39 Wohneinheiten – so ein Projekt plant: „Unser System dezentrale Wärmeversorgung mit Wohnungswärmepumpen bietet aus planerischer, ausführender und Nutzer-Sicht hohe Flexibilität. Es ist modular aufgebaut. Je nach Projektbedürfnissen nimmt man wie aus einem Werkzeugkasten das bedarfsgerechte Werkzeug heraus.“ Zum Beispiel eben dafür, eine Gasetagenheizung wohnungsweise durch ein hocheffizientes Wärmepumpensystem für die Heizung und Warmwasserbereitung zu ersetzen. So könne man zum Beispiel ein Anergienetz im Stiegenhaus hochziehen und dann erst Wohnung für Wohnung anschließen.

Sehr leises Gerät

Die Wohnungswärmepumpe lässt sich in ein Möbel integrieren, die Technik erklärt Pöltl für „sehr ausgereift“, das heißt: „Die Betriebssicherheit ist gewährleistet. Das Gerät ist sehr leise, vergleichbar mit einem modernen Haushaltskühlschrank.“ Ein weiterer Riesenvorteil sei, dass man mit diesem System nicht nur in den Wohnungen dezentral heizen und Warmwasser aufbereiten, sondern auch mit wenig Aufwand eine Kühlung nachrüsten könne – etwa mit Gebläsekonvektoren. Für die Installation in der Wohnung vorzubereiten ist das Anergienetz – die Stränge, was man im Stiegenhaus, in einem stillgelegten Kamin oder auch an der Fassade machen kann.

Credit: Getcon

Anergie ist der Teil der Energie, den man nicht direkt für die Heizung verwenden kann: der Temperaturbereich von fünf bis zwanzig Grad, womit die Wohnungswärmepumpen versorgt werden. „Das hat den Vorteil, dass man die Quellenenergie fast verlustfrei in die Wohnungen transportieren kann. Denn fünf bis zwanzig Grad entspricht eigentlich der Umgebungstemperatur“, erklärt Pöltl. Durch die Wohnungswärmepumpe werde die Energie dann auf ein nutzbares Niveau für Fußbodenheizung, Radiatoren oder Warmwasserbereitung „hochgepumpt“. Da praktisch nur minimale Verteilungsverluste anfallen würden, liege hier ein großes Energieeinsparpotential. Denn Verteilungsverluste bei Heizungs- und Warmwasserzirkulationsleitungen würden einen beträchtlichen Anteil des Energiebedarfs eines Gebäudes ausmachen. Und: „Natürlich erfährt das Objekt für einen Bauträger oder Eigentümer als Investor durch dieses System einen Mehrwert, gerade dadurch, dass man Kühlung nachrüsten kann.“

Bewährte Multiquellenanlagen

Ein wichtiger Bestandteil des Systems ist natürlich die Wärmequelle, wobei man dadurch, dass das benötigte Temperaturniveau so niedrig ist, eine Vielfalt von Möglichkeiten der Wärmequellen hat: Erdwärmesonden, Grundwasser, es kann Abwärme aus einer Kühlung sein, es können PVT-Kollektoren sein, es kann aber auch die Umgebungsluft sein. Pöltl: „Aus unserer Erfahrung haben sich so genannte Multiquellenanlagen sehr bewährt, eine Kombination aus mindestens zwei Wärmequellen, zum Beispiel Luft und Erdwärme.“

Ein System ist aber nur so intelligent, wie es die Regelung ist. Pöltl erläutert: „Wichtig ist auch die Vernetzung der einzelnen Systemkomponenten. So ist es bei manchen Herstellern möglich, die Anlage energiewirtschaftlich optimiert zu regeln. Das heißt, die Systemregelung wird mit der hauseigenen PV-Anlage, einem Batteriespeicher und zum Beispiel mit einem stundenvariablen Stromtarif verknüpft. Der Regler kann dann mittels KI lernen, wie sich das Gebäude mit diesen Nutzern wärmetechnisch verhält, und kann die Wärmeerzeugung dann so optimieren, dass die Kilowattstunde für die Wärme für den Nutzer optimiert ist.“

Mini-Sole-Wasser-Wärmepumpe in der Wohnung

Credit: Sophie Nawratil

Von einer innovativen dezentralen Lösung im Sinne der Dekarbonisierung kann man sich auch im „Smart Block Geblergasse“ in Wien 17 überzeugen. Mariella Neuwirther, Leitung Geschäftsentwicklung der Roots Energy GmbH, berichtet: „Dieses Pilotprojekt hat gezeigt, dass eine gebäudeübergreifende CO2-freie Energieversorgung auch im Gründerzeit-Bestand möglich ist. Zwei benachbarte Gründerzeithäuser wurden dann kernsaniert, wo einer der Roots-Mitgründer die Haustechnikplanung verantwortet hat.“ Hier habe man es geschafft, auf eine hocheffiziente dekarbonisierte Lösung, basierend auf Erdwärme und Solarkollektoren, umzustellen. Und das funktioniere hervorragend, „wurde mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit preisgekrönt. Aber dieses System war damals spezifisch für dieses Haus ,maßgeschneidert’. Vorab erfolgte eine Gebäudesanierung. Es gab nur einen Eigentümer, und es war zu dem Zeitpunkt auch nicht bewohnt.“ Und das sei der Grund gewesen, Roots Energy zu gründen und eine Lösung dafür zu finden, wie eine solche hocheffiziente dekarbonisierte Lösung im bewohnten Bestand und mit mehreren Eigentümern umgesetzt werden könne. „Und das haben wir geschafft“, sagt Neuwirther. „Technisch bedienen wir uns der Umweltwärme, meistens ist es eine Hybrid-Wärmequelle aus Luft und Erde.“ Über Tiefenbohrungen und Luftwärmekollektoren am Dach wird die Umweltwärme eingesammelt. Gewöhnliche Kaltwasserleitungen transportieren die Umweltwärme über die so genannte Sole, ein Wasser-Alkohol-Gemisch, zu den Wohnungen. Die tatsächliche Wärmebereitung für die Heizwärme und das Warmwasser passiert mit einer Soletherme in der Wohnung, einer Mini-Sole-Wasser-Wärmepumpe.

„Wir schauen uns den Bestand der Liegenschaft an, ob eine thermische Sanierung notwendig ist oder nicht. Wir erstellen eine entsprechende Machbarkeitsstudie und eruieren, welche Lösung denkbar ist; Wärme aus der Luft, aus der Erde oder eine Kombination, ob das Haus derzeit dezentral oder zentral beheizt wird und welche Förderungen man einrechnen kann“, erklärt Neuwirther. Und weiter: „Die Wärmequelle ist für jede Liegenschaft individuell (Erd-, Luftwärme, Grundwasser etc.). In einem ein Haus, in dem derzeit jeder seine eigene Gastherme in der Wohnung hat, soll diese dezentrale Form der Wärmebereitung bestehen bleiben, nur eben nicht mit Gas, sondern indem die Gastherme gegen eine Soletherme ausgetauscht wird.“ Bezüglich Wärmeabgabe geht man so vor, dass das, was in der Wohnung umgesetzt ist, Heizkörper oder Fußbodenheizung, in den meisten Fällen erhalten bleiben kann. „Es ist also nur in Einzelfällen notwendig, dass ein Heizkörper durch einen neueren Typus ausgetauscht werden muss“, so Neuwirther, die ergänzt: „Wir rechnen uns pro Liegenschaft immer aus, was der Sweetspot zwischen so kosteneffizient wie möglich und technisch hocheffizient ist. Daher trachten wir, möglichst viele Förderungen abzugreifen. Und wir schauen, falls wir Tiefenbohrungen einsetzen, nur mit so vielen Laufmetern, wie es wirklich braucht; nicht, wie viele es machen, dass sie das ganze Haus nur mit Tiefbohrungen versorgen wollen, was für die meisten unbezahlbar ist.“